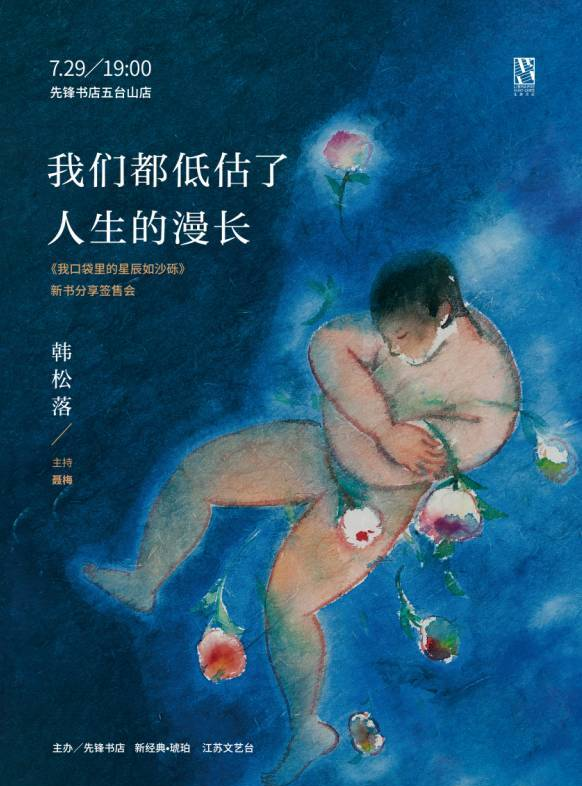

我们都低估了人生的漫长

韩松落《我口袋里的星辰如沙砾》新书分享会

时间:7月29日(周六)19:00

地点:先锋书店五台山店(广州路173号)

嘉宾:韩松落

主持:聂梅

主办:先锋书店 新经典·琥珀江苏文艺台

活动免费 座位有限 先到先得

活动介绍

韩松落说,写得越多,隐藏得也越多。其实是,隐藏得越多,袒露得也越多。《我口袋里的星辰如砂砾》这本书是一部心灵突围史,在书中,我们也能看到自己的影子,和作者同悲同喜,那些困顿、悲伤、欣喜、茫然、突围、拯救,是我们每一个人的生命必经之途。

7月29日晚7点,让我们相约先锋书店,和韩松落一起,感受生命中那些属于我们自己的如砂砾般的闪闪星辰。

新疆伊犁的那拉提草原,2016年7月。绿似乎无边无际,走着走着,就心事全无。

作者介绍

韩松落,作家、影评人。1970年代生,祖籍湖南,新疆出生,生长于西北。最新著作《我口袋里的星辰如沙砾》。著有《为了报仇看电影》系列、《我们的她们》等。曾获《GQ》中文版2012年“年度专栏作家”。

书籍介绍

《我口袋里的星辰如沙砾》是一部有着小说阅读质感的散文集,也是韩松落首部谈及个人成长的作品。“文字直白,字字见血。”

全书由50余篇散文组成,按时间脉络分为五个部分,描述了一个小城青年的成长历程。从昆仑山下的绿洲,到祁连山下的小城;从青翠的少年,到沧桑的中年;从最初的狂喜,到经历病痛、死亡、离别、内心的磨砺,直到最后在平静的生活中找到欣悦……这些不能承受的生命之重、生命之轻,他每每轻轻带过,却在人们心中掀起惊涛骇浪和无尽想象。

新疆喀纳斯,中哈边境的山林和河流,2013年10月。

名家推荐

这本书里,看得我最难受的,也是我认为韩松落最好的文字,是他写母亲,那里面有种噩梦一样的痛苦。像刀切割骨头,不疼,只是难受,醒不了的难受。但痛苦不是这本书的全部。韩松落的文笔,属性是秋天,总带着萧萧肃肃的秋凉,书写痛苦,但并不兜售悲惨,这让他笔下的痛苦保持着人类的高贵。

——作家 绿妖

喜欢韩松落老师,是因为他像极了宫崎骏电影里走出来的少年,明朗清澈,温柔舒阔,人和文字俱是如此。世上竟然有这样难得的一个人,让人忍不住想要保护,然而到头来却发现,是他一直在保护我们。

——作家 水木丁

一本泛着老照片光泽的书,岁月过隙,栖息在韩松落的文字里。

——作家 葛亮

往事,珍贵如星辰,疼痛如砂砾。这是一部笑泪交织的个人史,一部变迁的摇曳的成长的故事。出版韩松落的作品,是我许久以来的心愿。

——出版人 杨晓燕

他的文字敏感凉飕飕的,有一点偏女性的神经质。炎炎夏日,推荐大家读一读这一篇篇清凉的文字。

——民谣歌手 周云蓬

一岁,1976年,于田劳改农场的苜蓿地里

精彩选摘

沉默许久后,重新开口

我的妈妈六个月前死了,她死的那一天,是她的生日。

在这之前,她已缠绵病塌八年之久,不错,整整八年,八年时间,中国人民打败了侵略者,而她被疾病打倒。

从她病倒的那一天开始,这个家里酝酿多年的冷漠终于达到了高潮,潜藏在这个家族每个人身上的那种阴郁的天性终于被激发出来,怒吼、撕打、摔门而出,逐渐成为日常生活的一部分,这个家,开始象奥利佛·斯通的某部电影,再配上瓦格纳的音乐,就十全十美。

妈妈,不再是我们熟悉的妈妈,她处在狂怒的中心,四处寻找泄怒的对象。我,弟弟们,我们的同学,朋友,亲戚,都在其中。她不断盘问我们在过去三年里的经历,我们的交往,我们的所作所为。而她,她说,绝对没有问题。

那年,我十六岁,谢天谢地,我及时地考上了一所不收学费的大学。入学仅仅两个月,我被判定为不能继续学业,不适宜集体生活,因而回到家中。那之后的事,我已不复记忆,向来是这样,对于过度痛苦的事,大脑会拒绝记忆,我只能说,那是一种比死亡还糟的生涯。

十八岁,我被获准重返学校,我改掉名字,重填履历,和少年时所有的朋友断绝往来,提着一口极为沉重的箱子,迎着秋天的、又大又红的落日狂奔回学校。

妈妈在一九七零年代,那时候,时兴拍这种学习或者读报纸的照片。

而她,妈妈,无处可逃。对于别人而言,她生存的全部意义,在于她是一个妻子,母亲,而她一旦无法履行妻子和母亲的职责,就注定要被蔑视。她不是妻子,母亲,她是一个病人,她留在原地,无处可逃,人,都是一个一个的,她的痛苦,谁也无法分担。

是的,生病的人,生病的穷人,是恶魔,是垃圾,应该被杀掉,清除,焚毁,即便活着,也应该被送往与世隔绝之地。她不明智地选择了活着,选择了活在人群之中,就象是往每个人脸上吐了一口唾沫,每个人都被她侮辱了。

在亲戚家,她从来不被允许坐沙发,只能坐板凳,板凳上,还要垫一层报纸,她离去时,要自己把报纸带走,并负责销毁。

她四处求医问药,有一天深夜,她投奔到一个至亲家里,要求在他家的空房里借住一宿,以便第二天能够早早应诊。将近凌晨,我们的亲戚又来了,说他的妻子在家里又哭又闹,大嚎不已,他也没办法。妈妈笑了,这种笑,我们曾多次在她脸上见过,在一九八四年,她因触怒权贵,被列为“政治上不可靠的人”时,她这样笑了,并选择了离开,在一九九五年,她卷入两个经理争权的恶斗之中,被恶意欺侮时,她这样笑了。她笑了,她说:“你去告诉她,要她不要哭了,我这就走。”

八岁,1983年,妈妈和我还有三弟,在策勒县中心的花园里。我穿的T恤上,印的是李连杰。

她,我的妈妈,生于一九四六年的春天,她有一个满含喜悦的名字:“光华”。

她在一个革命家庭长大,她的父亲,叔叔们,是著名的早期地下党员。

她是66届高中毕业生,缘于她被打成叛徒的父亲,她不能被大学录取,恢复高考后,也还是不能。

她和她的父亲,她的兄弟们一样,热衷于政治,却又总是和政治保持一种理想化的、纯洁的距离,这,造就了他们的悲剧。

她在新疆长大,在新疆和我的父亲结婚。

她在秋天生下了我。

她教我背诵诗词,直到今天,我会背诵的,也还是那些诗词。

她一直亲手为我和弟弟们理发,她不许我们的头发长过一寸,直到今天,我的头发,也还是那个样子,短短的,从不会超过一寸。

她怕理发推子会冰到我们,理发前,总是在她的脸上贴一会儿,直到冰冷的推子变得温热。

她喜欢蓝色,绿色,她喜欢的零食是爆米花。

她喜欢毛泽东诗词,喜欢海子,多年以来,她一直是《当代》、《大众电影》的忠实订户。

她从不落伍,即便是ENIGMA,或是郑智化,她也能够欣赏。

她生性高贵,即便是在那些潦倒的日子里,她衣着陈旧,身背黑色人造革皮包,领着她那几个神情瑟缩的孩子拜访亲戚,出入电梯,她也总是不忘对开电梯的人说声谢谢。

她的朋友,从来都是最平凡的,身份卑微的人们,菜市场的农妇,烧锅炉的临时工,从前住在乡下时的邻居。每个收获的季节,家中总是出现很多结伙来看她的农妇,她们包着围巾,脸色黑红,她们带来了土豆,南瓜,豆角,都是刚从园子里摘下。那些菜,直到第二年春天都吃不完。

她最喜欢的一件衣服,是一件白底绿花的圆领衬衣,那是她在商场看到的,她舍不得买下它,那件衣服,四十块钱。

她喜欢白色的花,因为周总理也喜欢。

在最后的两天两夜的昏迷中,她喃喃自语:“最穷的……最坏的……最看不起的……最糟糕的……最穷的……。”然而,在最后,她反复说的是:“最爱的,最爱的,最爱。”

她最爱什么呢?她从没有说过。

她还没有说过这些,就死了,她死的那一天,是她的生日。

她躺在可怖的太平间里,按照她家乡的风俗,身上盖着一床红得刺目的棉被,从此,我不敢看见红色的东西。

她死了,栖云路252号终于恢复了宁静,没有争吵,咒骂,没有痛苦的呻吟,也没有债主上门,连麻雀也不再啾啁。

1968年,妈妈和她的同学,在北京。

我在努力忘记,忘记那些长久的悲郁,忘记那些缠绕着我的噩梦。在梦里,她不是从坟中冉冉生起,就是穿着白底绿花的棉袄在桌前埋头吃饭,并且告诉我说,我们盖在她身上的泥土太厚,以至于她用了三个月的时间才挖出一条生还之路。这些梦如此真切,使我在惊醒后怀疑她还没有死去,或者,是被我们活葬。

她有病得不到及早医治的遭遇,也应该忘记,那些,只会使人陷入狂乱,使我稍有不适就四处求医问药,终于有一天,忍无可忍的大夫开给我的,是一盒健脑丸。

但还是不行,怎么也不行。在会议记录时,在酒宴中间,在公共汽车上,在安宁区的林荫道上,甚至在看《空房禁地》这样的电影时,在一切不适合的地点,忽然就要深呼吸,蹲下,用双手掩面。

全家福

我的创造力也随她而去,一年时间,除了为书商写作的那些册子,我无法为自己写一个字。有时我试图去写她传奇而又悲惨的一生,也依旧是徒劳。我陷入再也不能写作,再也无法创造的恐慌、焦虑之中。

终于有一天,恐惧,焦虑,都随着时间化成一种凄凉的温柔,我终于又能写作,又能写她,并且使她成为我永不枯竭的话语。

而她,或许已经回到当初她奉献了青春的地方,回到新疆的青山绿野之中,并且已经变回她少女时的模样,她放声笑着,在野花盛开的原野上漫步,轻盈地跃坐在一支又一支芦苇上。

谁有理由认为她不是这么快乐呢?

先锋福利

请在文末留下你最想读这本书的理由,点赞数前三位每人将获赠一本《我口袋里的星辰如沙砾》,截止时间7月28日10:00,赠书请于活动现场领取。

1.《韩松落:我们都低估了人生的漫长》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《韩松落:我们都低估了人生的漫长》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/tiyu/8019.html