金代长渠编撰的《华阳国志》是我国现存最早、较为完整的志书,记载了公元4世纪中叶以前中国西南及陕西、甘肃、湖北部分地区的历史事件。就研究三国蜀汉史而言,《华阳国志》比《三国舒舒志》提供了更丰富、更详细的史料。此外,通过《华阳国志》中的相关资料,还可以解释《三国舒舒志》中的疑难典故,了解西南地区的风土人情,有助于进一步研究。《华阳国志》在蜀汉政治史、军事史和文化史上具有重要的历史价值。

晋代著名史学家常渠编撰的《华阳国志》是我国现存最早的志书。它记录了公元4世纪中叶以前四川、云南、贵州三省和甘肃、陕西、湖北部分地区的历史地理,保存了大量翔实可靠的资料。是研究古代西南地方史的重要古籍。北宋学者吕大方在《华阳国志序》中说:“蜀志可观,无此事。”任乃强也认为:“地方史有数百种。不要把《华阳国史》推为典型。”《华阳国志》成书以来,很多学者都很重视。光绪的《金匮》、叶凡的《侯韩曙》、裴松之的《三国志注》、李道元的《水经注》、司马光的《资同治鉴》均以《华阳国志》为依据,可见《华阳国志》具有很高的史料价值。

一、华阳国志史料价值研究综述

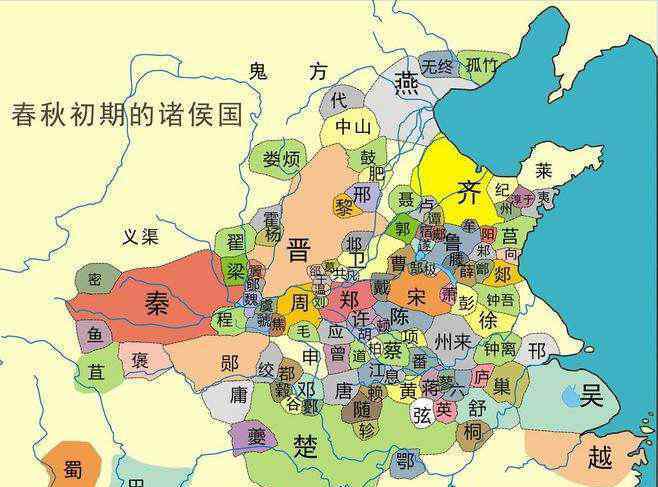

《华阳县志》不仅开创了中国地方志的编纂体例,也为后来者的研究提供了极大的便利。比如李冰修建都江堰,就是先秦历史上的一件大事,是巴蜀地区水利工程的一个创举。但这么大的水利工程,《史记》记载的很简略,只有几个十字,连主持人李冰的姓氏都没有记载。而《华阳国志》详细记录了李冰建坝的全过程,包括具体的地理位置、实施细节、功能意义等,让我们对这个伟大的工程有了比较全面清晰的认识。此外,长渠还在《华阳国志》中记载了巴蜀的一些著名历史人物,如《华阳国志》卷一、《八志》等,记述了战国时期的巴基斯坦将军满清为保国卫国献出生命的故事。这些记录对我们了解西南地区的历史文化很有帮助。

学术界一直非常重视这些保存在华阳王国编年史中的珍贵史料。早在20世纪40年代,顾颉刚就撰写了《蜀王传》和《华阳国志》中记载的《蜀国史》一文,并首次对《华阳国志》及其书中记载的历史事件进行了比较研究,提出了许多独到的见解。之后,学者们也对华阳国志的历史价值做了进一步的探讨。比如刘家胜曾专门写了一篇文章论述华阳国志的历史价值,认为这本书的记载是研究夏、商、周时期巴蜀地区的活动及其与中原文化的联系的非常重要的资料,体现了巴蜀与中原文明的交融。刘崇来、徐士端主编的《华阳国志研究》从民族、社会经济、文化、民俗、人物等方面对《华阳国志》史料进行了梳理,是目前对《华阳国志》史料最系统的论述。此外,学者们还从民族、地理、文化、人物、风俗等角度对《华阳国志》中记载的史料进行了不同程度的考察。例如,吴国盛对《华阳国志》中西南少数民族的记载进行了简要论述,并与其他文献典籍进行了比较,得出了《华阳国志》的五个特点。华将《华阳国志》前四卷的34个地名按命名方法分为五类,并总结了《华阳国志》在地名方面的成就。白立君根据《华阳县志》的记载,简要论述了西南丝绸之路的早期情况。许世端通过对《华阳国志》中女性列传的论述,认为这些列传是研究汉代中国西南地区婚姻史、妇女史、文化史的不可多得的实物资料。刘崇来通过对《华阳国志》中记载的诗歌谚语的分析和整理,认为这些诗歌谚语不仅可以确认和补充文献记载,增强史书的真实性和可靠性,而且增加了史书的艺术魅力。石建群从华阳国志的相关文献记载中,论述了巴蜀地区世风的演变及其原因。

虽然上述研究成果从不同角度对《华阳国志》所载史料进行了多方面、深层次的探讨,但三国蜀汉史的相关研究并不多,有些方面还存在不足,需要进一步补充。因此,作者打算举几个例子来说明它们。

二、政治史的价值

①李延被废除

李延之废是蜀汉政坛上的一件大事,但《三国志》对这件事的记载相当简略。《李严传》说:(建兴)九年春,(诸葛)庐山,(李)平(作者注:李严后来改名李平,为团结。

为了这篇文章,我们应该用李延)来督促杜云。秋夏之际,值此雨,运粮不续。忠于军队和监军的狐狸成了隐喻,他们呼唤光明归来;光明承诺撤军。平闻知军退,更惊曰:“军粮已足,如何回?”如果你想解决不做的责任,你将无法展现你的光辉。又对主说:“军中诈退,欲诱贼而战。”亮以其字迹前后背景稀疏,平违错章燃。如果你辞职,你会第一个道歉...但是你会为人民浪费你的工作,然后搬到梓潼县。

因为“物有所值”,粮草运输存在问题,所以李延“谓之轻以还”。但诸葛亮退兵后,李延为了推卸漕运不佳的责任,故作惊讶,说:“如果能攒够口粮,怎么还?”。同时,他谎称军队虚假撤退以引诱敌人。最后诸葛亮拿出前后的书信。李延无话可说,不得不承认错误。根据《三国志》的记载,李严不仅在监督粮草方面没有做到最好,而且事后为了推卸责任,还欺骗上级,欺骗下级,他确实罪有应得。其中,《于之》,又名《于之》《于之》《韩曙》颜师古注:“告之于皇帝。”学术界也普遍认为是公告后的主指,但从下面的“更是阳(装)惊”来看,李延应该没有得到皇帝的旨意,也就是说,李延谎称传圣旨要让诸葛亮退兵。而孤儿中渡的守护者李延,似乎不应该仅仅因为对粮草监管不力就假装对皇帝发号施令,然后自上而下的欺骗,犯下如此低级的错误。秦、汉、魏、晋历史专家田雨晴也认为“李严的行为太反常、太不自然...对其他文章相当怀疑”。

李延也废了,但《华阳国志》的记载比《三国志》更详细。《留侯皇帝志》卷七说:(建兴)九年春,丞相(诸葛)回到外祁山。它始于木牛。参军。王平守南线。司马王旋不肯发光,张合不肯平。梁恐运粮不继,设三策告都户李平曰:“上计断后路。陷阱一直存在。我还住在黄土里。”当王玄和其他食物耗尽时,仲夏就会下雨。如果不给水运,书白亮应该在振动中旅行。6月夏,梁成平导退。

《华阳国志》明确记载诸葛亮首先“立三策告天下保李平”,征求他的意见。李延担心运粮不能继续,上书诸葛亮,告诉他拟撤军;诸葛亮接到李延的信后,听从他的建议,回到汉中。

《华阳国志》中并没有提到李延收到了先主的圣旨,并传达给诸葛亮。从头到尾都是李延自己的本意,没有口头交流,而是有具体的信件。所以,后来的梁才会“表现他写作的前后”。

诬传圣旨是重罪,无论李再大胆,也不会贸然采取这种过激的行动。而且,如果是后主的旨意,焉知后主说“军将虚退,欲诱贼而战”,岂不自相矛盾?华阳国编年史上也有明确记载,李延只向诸葛亮传达了李延自己的意图,并没有传达后主的意志。因此,笔者认为《李严传》中的“隐喻指称”一词,要么是错误的,要么是有其他指称,与已故大师无关。

蜀汉开国九年(231年),李严在汉中时可能犯了错误,但根据《华阳国志》的记载,李严在召诸葛亮回军时并没有给他发“比喻”,而是写了一封信告诉诸葛亮撤军是可取的,这显然是他自己的意图,李严不应该承担谎报圣旨的罪行。《华阳国志》所体现的史料价值在此可见一斑。

(2)马可被任命为秘书

《三国志》因其言简意赅,在叙述中常使用“清志”、“后”等模糊词语,给研究带来很大不便,尤其是对年份的记载。另一方面,《华阳国志》由于资料翔实,有效地补充了这一信息,明确了年份,为进一步研究提供了便利。

比如《三国诸葛亮传说》说:“建兴元年,封(诸葛)吴亮乡,开府办事。哎,我还领着益州牧呢。”由此看来,诸葛亮封侯、开傅、领益州牧,似乎都是在建兴元年(223)。但《华阳国志》卷七《刘后主志》说:“建兴元年...冯丞相(诸葛)照亮了吴的故乡。...第二年,丞相(诸葛)开府,领益州牧。”其实诸葛亮的“开府”、“领益州牧”是建兴二年,不是元年,建兴一年只是凤武的故乡。

《三国志·马尔科传》说:“建安三年,入尚书,迁尚书令,受命使武。”虽然马可“拜尚书”的时间是建兴三年(225年),但“迁尚书令”的具体时间并不清楚。《华阳国志》卷七《留侯竹枝词》说:“(建兴)五年...以《尚书·南阳马尔科》为(中)商]书令根据以下文字,“二月,(诸葛)揭屯汉中”,可知马可《尚书迁令》是建兴五年正月。根据马可成为书的秘书的时间,我们也可以推断出他晋升的具体原因。书法令最初由李延持有。“张武二年(即222年),先主征(李)永安宫,拜书令”,再“先主病重,托付丞相(诸葛亮),书令立李延为副”。此后,直到建兴五年马可取而代之,再无书法令候选人的记载。如果联系《马可福音》中的一个材料,会发现其深刻的含义值得深思。

《三国志·马可传》说:“(建兴)九年,一直镇守李平坐废;诸葛亮,历史悠久的蒋琬,还有一个叫董的仆人,说:“他在()之前,来到吴。对我来说,方正(李延饰)肚子里有鳞,农村党认为这是难以接近的。我本以为鳞不是违者之耳,不想出于惊讶而重复苏和张的事情。能让孝知,””据此,马哥在“受命使武”之前告诉诸葛亮,李严“肚里有鳞”,就在这个时候,马哥接替李严当了书记。这只是巧合吗?

汉末三国两晋时期,不言而喻,马可之前的三位大臣都是刘备信任和倚重的人,可见大臣的地位之高。马可作为荆州属于诸葛亮一派的“新人”,接替“东周学者”代表人物李延担任秘书。罗认为“这是诸葛亮把李严问题公之于众的信号”。我觉得罗的观点很有见地。刘备死后,两个寄养大臣诸葛亮和李延之间的权力斗争从未停止。然而,在马可成为正式秘书之前,他们之间的斗争一直在秘密进行。现在马可已经明确取代李延为官方,李延问题已经公开。

如果联系“建兴五年春丞相(诸葛)显屯汉中”,诸葛亮削弱李延势力的意图就更明显了。诸葛亮提前做了周密的安排,保证远离汉中不会有不幸,从模型中可以看得很清楚。马可官方秩序的安排也应该是诸葛亮计划的重要组成部分。同时,它也是蜀汉政治变革的重要标志。结果刘备皇帝和白皇帝安排的政治平衡被打破,以诸葛亮为代表的荆州“新人”开始打压以李严为代表的老“东周学者”。

但是诸葛亮为什么选择马可而不是其他人呢?根据马尔科在派往吴前对诸葛亮说的话,我认为有一种可能性(至少不排除)是马尔科通过告诉诸葛亮李严肚子里有鳞来换取秘书的职位。也就是说,诸葛亮下令让马可接替李延当秘书,是对马可“报告”行为的一种“奖励”。当然,这种猜测也不一定是真的,但马可在华阳国治任书记的清晰记录还是给人更多的思考空。从这方面来说,华阳国志的历史价值不容小觑。

总之,无论是建兴九年李延督运粮草时传递的信息,还是建兴五年(227年)任命马可为书记,都是因为华阳国志中的详细记载,才让我们有机会对其进行重新思考和分析,从而逐渐清除隐藏在历史表象背后的层层迷雾。虽然有些推测可能并不准确,但至少《华阳国志》为人们提供了一种新的思维方式。从这个意义上说,《华阳国志》对于保存资料是不可或缺的。

第三,军事史的价值

建兴三年蜀汉丞相诸葛亮率军南下,平定四郡,为北伐提供了有力保障。而《三国志》对这件事的记载相对简略,分散在各种传记中,很难了解南征的具体行军路线、征服过程以及战后的措施。《华阳国志》卷四《华南志》用相当大的篇幅描述了诸葛亮南征的始末和战后华南的社会状况。“它的行军路线、战斗情况、善后措施,涉及到当地的民族风俗、社会经济文化,但要靠这本书来保持它的梗概……也可以称之为南征最原始的资料”。

关于南征军和孟获家族的行军路线,学术界已经有了广泛的讨论,无需多言。本文着重从七个方面论述诸葛亮对孟获的俘虏。学术界对“七擒孟获”一事看法不一。大多数学者认为,“七擒孟获论”只是一个不可思议的传说”,“也绝不是历史真相”。但也有人认为“七逃七纵”不可轻易否定”。“一是符合诸葛亮的战略思想,即符合诸葛亮‘南征易乐’,北伐中原,复兴汉朝的总体战略目标;其次,以《华阳国志》、《汉书春秋》等早期历史文献的记载为依据。

除了以上两种说法,方国宇和马志杰也提出了自己的观点。方国瑜虽然否定了“七擒”论,但他相信,在诸葛亮的追击中,孟获七败,最后被俘。“孟获一代(勇)后,带领百姓撤退,诸葛亮平定岳奎,渡鲁水河追击,孟获屡败,隔七战入滇池,孟获陷落。”。马志杰首先肯定了七次逃脱,但他认为这里的“七”可能是一个近似值,意思是“几次”。“不管诸葛亮擒孟获(原“禽”)多少次,他始终主张对少数民族实行“和”“抚”的政策,这次他采纳了马谡“以心为上”的建议。”这七逃(原),如果一定没有这回事,也是空穴来风。".作者基本上同意马志杰的观点。“七逃”这件事既然历史上有记载,而且昌衢写历史的时候“小心翼翼,材料很好”,所以这种说法应该有依据,但不一定是“七逃七纵”反复出现。”华阳国志》卷四《南中志》说:

(高)丁元部曲杀、石(蜀)等。孟获取代了鲁。诸葛亮伐元,马忠破张克,李惠败于南中。夏季和五月,杜亮泸州进入宜州。被孟获生擒,安置在军中,问曰:“我军如何?”他说对了,就说“不认识,大众赢耳。”光明的以色列在北方,南方善于反叛,所以应该是贫穷诡诈的。是赦,使也亲军,更战。凡七卢,七赦。在服气的时候,易和韩也认为反对好。傅亮要时,被告知:“龚铭,天威也!边境首领并不邪恶。”

因为《三国志》没有提到“七擒孟获”,而汉晋春秋和《华阳国志》的记载过于戏剧化,所以学者们一直否认这一点。虽然有学者分析过,罗的“七擒七纵”是否符合诸葛亮的“南抚越”战略思想,是否符合的“先攻心”战略规划观,学者们似乎只把目光局限在南征上,但笔者认为,如果要详细讨论“七擒”问题,最好放在南征的背景下讨论,这也许是可能的

建兴元年四月夏,刘备死于白帝,临终时托付诸葛亮大事。而将军权赋予中都是为了保护李延,“以严为中都,保护和控制内外军务”。所以在南方叛乱的时候,诸葛亮手下兵力很少,也正是因为这个原因,他为南征做了将近三年的充分准备。两年来,诸葛亮一直积极收兵,准备粮草,为南征做准备,直到建兴“三年春,(诸葛)领兵南征”。由于南征士卒多为临时新兵,实战经验不足,诸葛亮为了日后北伐大计,故意让孟获回去再战,以训练士兵的作战素质,并非不可能。而且孟获肃“夷汉相劝”,降服孟获就是降服叛军,利用这一点可以突出他降服的大度和诚意。“诸葛亮屡次擒孟获投降,并不是单单为了说服孟获,而是为了体现他对少数民族的政策”。虽然这样难免会造成一些伤亡和物资消耗,但诸葛亮大概认为如果能得到一个稳定的后方和一支优秀的军队,这是值得的。毕竟曹魏的军队战斗力远胜南方叛军。

当然,孟获倒台后,中国南方仍有叛乱,但一方面只是小规模的,与南征时的情况大相径庭;另一方面,这也与蜀汉统治者频繁征兵有关。当时由于历史和阶级的限制,稳定只能相对于“南方”,不能认为诸葛亮南征失败,而七擒孟获是不真实的。

另外,就诸葛亮的第一次北伐而言,这些在南征中受洗的士兵确实不负众望,取得了相当不错的成绩。“建兴六年春...(诸葛)领兵攻祁山,容列阵整齐,赏罚严明。南安、天水、安定三郡叛魏,关中回应“若不是马谡“违明,行为不当,被(张)大破”,或结果可进一步扩大。这也从侧面印证了华南一战和七诫七诫对士兵多历战争的影响是显著的。这个参加过南征、从华南招募的军事集团,构成了诸葛亮北伐的主力作战力量,在历次北伐的战场上发挥了重要作用。

总之,通过对南伐前蜀汉政局的分析和北伐的记载,作者认为诸葛亮为了训练新兵,有多次出其不意拿下孟获的可能,而第一次北伐时蜀军威严整齐的军事姿态和英勇顽强的战斗力也从侧面印证了这一推测。至于《三国志》中为什么没有提到孟获,笔者推测,很可能是因为陈寿本人对这七次越轨行为存疑,因其修史的审慎严谨态度而不得不弃之。正是因为华阳国志南中志的记载,我们对南征孟获七擒有了更深入的了解。从这个意义上说,这些保存在华阳编年史中的史料无疑是极其珍贵的。

第四,文化史的价值

在研究蜀汉历史的过程中,有些历史典故往往晦涩难懂。如果不知道它的来历,对史料的解读就会有偏差。《华阳县志》载有丰富的民族和地理信息,也有助于解释这些典故。下面举个简单的例子来说明。

汉建安十六年(211年),刘备率领军事家庞统等人入蜀。次年,涪城(今四川绵阳)胜利。“买酒寻欢(庞)佟曰:‘今日之会,可说是乐也。’童曰:‘伐人社稷,自以为其乐,非仁者兵也。当第一个主人喝醉时,他生气地说:“武王,前唱后跳,对那些不仁慈的人来说是邪恶的吗?如果说得不对,就赶紧滚!于是体制逡巡而退”。“歌前舞后”一词最早出现在《礼记》中,《礼记·礼义》中引用了黄的(侃)云:“老师在《书·传》中说:‘至于商郊,不要熬夜,士卒皆喜歌舞,因名。”《泰于萍·王步九王武》引“季乐·姚佳”说:“王武答应提拔军队,全国皆大欢喜。杜军·金梦,在唱歌和跳舞之前。”《台兰人事处108·》也引《尚书·大传》说:“只有丙午,王仍是老师,老师是鼓,老师是狗急跳墙,前有歌舞。”郑玄说,“嗨,嗨。大家喜出望外,唱歌前后跳舞。”“白虎李彤乐”也有“王武的前歌后舞;尹柯之后,人们喜出望外。从这些经典的记载中,我们发现“先唱后跳”,就像刘备和郑玄说的,就是大家都跳舞,跳舞。武王的切割是人民的意愿,人民非常高兴,所以他们唱歌跳舞,直到黎明。

而《华阳国志·巴基斯坦志》卷一曰:“周武王为巴蜀之主,撰《尚书》。巴师勇锐,歌舞给灵隐人,(前弟子)[殷人]投奔。因此,世人称之为‘王武切,前唱后跳’。”“阆中有丽水,百姓围水而居,自然勇武;当初是汉朝前锋,奋起直追,劲舞。帝慈曰:‘武王此歌也。’就是让人学习。今天所谓的巴渝舞也。”据华阳国志记载,王宁生认为“所谓‘歌’就是唱战歌,大叫;所谓“舞蹈”,无非是临阵退缩时,有人在他们面前挥舞武器的恐吓动作。这是一种古老的战争习俗,与歌舞表达欢乐无关。”“与凌载歌载舞”本来是古代战争中的一种风俗,后来又说是战斗前后人民拥护刀斧手,这是后人的眷恋和夸张所致。”。笔者认为王宁生的说法是有依据的。

根据《华阳国志》中关于巴人风俗的记载,所谓“唱前唱后跳”,并不是一般意义上的唱跳,而是巴蜀人打仗时的一种战斗方式。刘备不知道它的真正含义,所以当庞统指出他的错误时,他仍然不知道如何忏悔。他反而质问庞统,“武王砍倒,唱歌前后又唱又跳,不仁者为恶”?就连汉末学者郑玄也将其解读为欢乐与舞蹈,可见当时中原与巴蜀文化的交流不够广泛。这些保存在华阳国志中的珍贵资料,不仅有助于我们解惑,也有助于人们了解巴蜀当地的民俗风情。

此外,在汉晋时期,随着士族的兴起,撰写地方志、传记和家谱的趋势极其强烈。昌渠的《华阳国志》就是这一趋势的体现。他用两卷来介绍巴蜀地区的先贤和后贤。对这些传记的研究不仅为后人了解和研究巴蜀社会史提供了丰富的历史文献,也使我们对巴蜀地区的政治、经济、地理条件、社会习俗和民俗有了更深入的了解。

以学术人物为例,《三国志·杜周、孟、列传》卷四十二,重点研究蜀学大家、吴良、、周群、张羽、、徐慈、、孟光、赖敏、尹默、尹宗、李仁、左传等,除上述人物外,《华阳国志》卷十一《后弦知止》也有12人,包括司马圣志、昌绪、何遂、 王华、陈寿、杜琦、任熙、王温昶、寿良、李毅、常谦、常宽,他们向老师、学校、学校学习

标签

基于以上分析,笔者认为《华阳国志》作为巴蜀地区第一部完整的地方志,具有极高的史料价值。以蜀汉史研究为例,《华阳国志》对《三国志·舒舒》起到了非常重要的补充和印证作用,为三国政治、军事、文化史研究提供了丰富、翔实、可靠的文献资料,极大地推动了蜀汉史研究的深入,对西南地方史研究产生了深远的影响。

从目前的研究情况来看,华阳国志的研究潜力仍然很大,无论是研究的广度还是深度,都有进一步发展的空间。因此,今后华阳国志的研究应进一步扩大选题范围,充分挖掘其内在价值,更好地服务于历史、文学等学科的研究和社会现实。

1.《华阳国志 《华阳国志》史料价值再认识——以三国蜀汉史研究为例》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《华阳国志 《华阳国志》史料价值再认识——以三国蜀汉史研究为例》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/keji/1026025.html