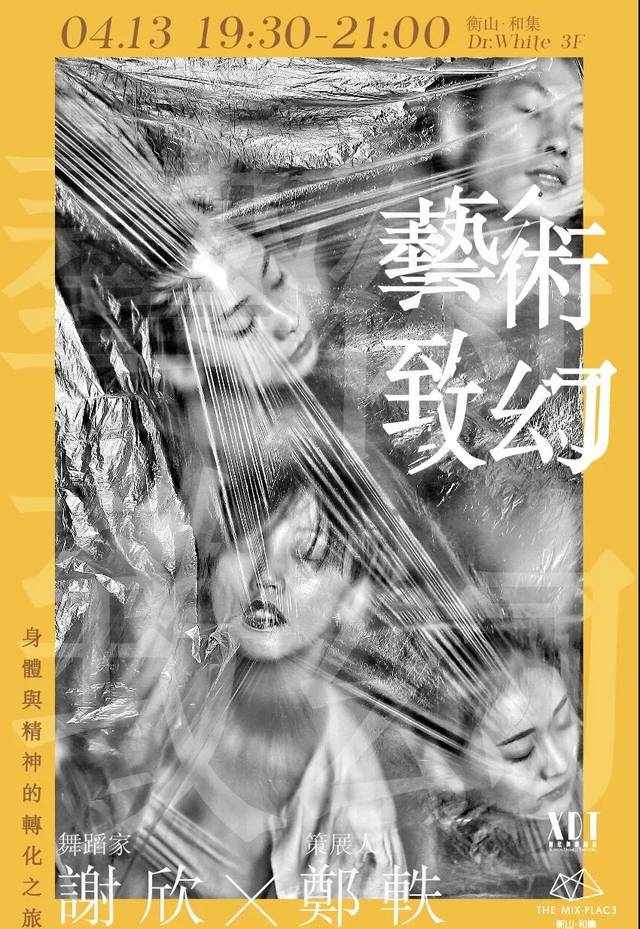

这是我和舞蹈艺术家谢欣在衡山合集所做的一个讲座对谈的整理。关于“艺术致幻”与“身体逻辑”,讲述我们的身体与精神的转化之旅。

满满干货,其实聊的没有局限在艺术,而是更为广阔的视角。在这里分享给大家,希望能够带来启发。

其实在我这些年研究“艺术治愈”理论的过程之中,我越来越发现“身体逻辑“的重要性,从某种程度上说,艺术是帮助我们从“头脑逻辑”的思维矩阵中拖曳出来而臣服于“身体逻辑”的工具,最终完成一场感官知觉所引领的精神转化旅程。

作为我个人而言,从视觉艺术的创作者出身,这几年我做了大量有关于戏剧舞蹈新媒体以及音乐的项目,并且我一再坚持的是,各种表演艺术现场是未来策展的真正方向。“音乐”与“舞蹈”似乎是我冥冥之中总也绕不开的主线,音乐是震动,是能量最直接的载体,而舞蹈是什么呢?它就是我们的身体对于震动频率本能的Reaction(反应)。从某种意义上,它解释了为什么我们的灵魂或者意识需要借由一个三维世界肉体躯体来体验与修行。身体是诚实的,是开悟的,而头脑因为小我ego的束缚而充满了欺骗性。跟随音乐律动引导而自发性的肢体动作所成为了舞蹈的起源,它是一种“动觉冥想”,因为它直接赋予了我们一种体验本身--“体验”这个词语说的就是用“身体”去“感受”,从而去连结自我与宇宙万物,这就是真正意义上的“灵修”。

我刚刚参加了中国的火人节“Dragon Burn”,有一个晚上,我用巨大的音量在一片开阔的荒原上放了5个小时的DJ set。满月下的湖面洒满了月光,曾经有那么几个时刻,空无一人的大地上只有我一个人。我彻底抛开头脑,抛下ego所带来的“放不开”,独自和月亮、湖水、树林和真正的大自然一起跳舞,我所感受到的是,我与万物融化在一起,我的灵魂前所未有地如此自由过。

我真的希望把这一切也分享给你们。

那一刹那,我忽然意识到我精神分子上西伯利亚系萨满的传承,区别于大量使用致幻植物的印加系的萨满传承,寸草不生的西伯利亚,萨满们只使用音乐与舞蹈带领人们进入意识转化的旅程,就是标题里我所说的“艺术致幻”。我们再次回来,用艺术的手段继续完成自己的使命,尤其是全人类在共同面对这场意识革命的时候。

Dance, Dance, Otherwise, we're Lost

最后想为这位优秀的舞蹈艺术家谢欣在北京的演出做一个广告,5月13日,北京天桥艺术中心中剧场,她的作品《执迷》首演。在北京的朋友们可以去现场感受一下:)

这是我和舞蹈艺术家谢欣在衡山合集所做的一个讲座对谈的整理。关于“艺术致幻”与“身体逻辑”,讲述我们的身体与精神的转化之旅。

满满干货,其实聊的没有局限在艺术,而是更为广阔的视角。在这里分享给大家,希望能够带来启发。

其实在我这些年研究“艺术治愈”理论的过程之中,我越来越发现“身体逻辑“的重要性,从某种程度上说,艺术是帮助我们从“头脑逻辑”的思维矩阵中拖曳出来而臣服于“身体逻辑”的工具,最终完成一场感官知觉所引领的精神转化旅程。

作为我个人而言,从视觉艺术的创作者出身,这几年我做了大量有关于戏剧舞蹈新媒体以及音乐的项目,并且我一再坚持的是,各种表演艺术现场是未来策展的真正方向。“音乐”与“舞蹈”似乎是我冥冥之中总也绕不开的主线,音乐是震动,是能量最直接的载体,而舞蹈是什么呢?它就是我们的身体对于震动频率本能的Reaction(反应)。从某种意义上,它解释了为什么我们的灵魂或者意识需要借由一个三维世界肉体躯体来体验与修行。身体是诚实的,是开悟的,而头脑因为小我ego的束缚而充满了欺骗性。跟随音乐律动引导而自发性的肢体动作所成为了舞蹈的起源,它是一种“动觉冥想”,因为它直接赋予了我们一种体验本身--“体验”这个词语说的就是用“身体”去“感受”,从而去连结自我与宇宙万物,这就是真正意义上的“灵修”。

我刚刚参加了中国的火人节“Dragon Burn”,有一个晚上,我用巨大的音量在一片开阔的荒原上放了5个小时的DJ set。满月下的湖面洒满了月光,曾经有那么几个时刻,空无一人的大地上只有我一个人。我彻底抛开头脑,抛下ego所带来的“放不开”,独自和月亮、湖水、树林和真正的大自然一起跳舞,我所感受到的是,我与万物融化在一起,我的灵魂前所未有地如此自由过。

我真的希望把这一切也分享给你们。

那一刹那,我忽然意识到我精神分子上西伯利亚系萨满的传承,区别于大量使用致幻植物的印加系的萨满传承,寸草不生的西伯利亚,萨满们只使用音乐与舞蹈带领人们进入意识转化的旅程,就是标题里我所说的“艺术致幻”。我们再次回来,用艺术的手段继续完成自己的使命,尤其是全人类在共同面对这场意识革命的时候。

Dance, Dance, Otherwise, we're Lost

最后想为这位优秀的舞蹈艺术家谢欣在北京的演出做一个广告,5月13日,北京天桥艺术中心中剧场,她的作品《执迷》首演。在北京的朋友们可以去现场感受一下:)

郑轶:大家可能看到这个标题“艺术致幻”肯定会在想这个到底讲什么?我们今天的主题其实讲的就是,一个身体和精神的转化之旅,我先来讲讲我的看法。

我是一个策展人,很多人就会觉得策展人是什么样的职业?我经常会把策展人跟古代的萨满做一个类比。因为事实上不管是萨满还是我们今天的策展人,我们都是用艺术的语言带领大家进入一段意识的转换之旅。

我的理解舞蹈的起源是什么?舞蹈的起源是在古代所有的文明都有萨满祭司一类的角色,他们带领着族人在篝火边用最原始的乐器(乐器起源都是一种法器)舞蹈,用这种身体的逻辑带人们进入一段意识的转换之旅,进入一个精神的旅程,这就是最初的音乐和舞蹈的起源。

现在大家谈到艺术的时候都会问,这个艺术我不懂,特别是当代艺术。当代艺术是什么?其实这个问题是一个伪命题。为什么?因为在我看来艺术根本就不是一个关于懂不懂的问题,它是一个关于如何去感受、如何去感知的问题。

我们在现在生活里太习惯于用大脑--头脑逻辑来理解。我们遇到状况都想找到一个解决方案,遇到问题,我们就想着找到答案。我们看到一幅作品的时候又要去想,如何去理解它?其实并不是这样的,我们不用理解艺术是什么,我们只要去感知它就可以了。也就是说,我们要从一个头脑的逻辑切换到一个感官逻辑。

中国古代说头脑就是我们的脑,当我们去感知更高维的逻辑,叫心的逻辑。我觉得头脑是会欺骗我们的,但身体则是一个开悟的状态,是诚实的。而舞蹈,就是用这样的一种肢体的新逻辑,让我们从此去感知。这是我的理解,不知道谢欣怎么理解这个“艺术致幻”。

谢欣:其实在上训练课,或我自己在跳舞的时候,常常体会到这样的一个过程,就是你在跳舞的时候,这个动作不是在做动作本身,而是用什么样的能量、什么样的感知力、什么样的感受来去灌溉这个动作。当观众看到的时候,他看到的也不只是动作,而是你营造的那个氛围,你的感知力是可以渗透出去的,最重要的在于,你感受到了什么,你才能给予动作什么样的创造力。

郑轶:这个我很赞同,其实你刚刚说的话,就是《佛经》里,现今大家都会说的一句话,“色即是空”。色其实就是形式,具体做了什么动作并不重要,重要的是这个动作把怎么样的能量情绪的流动带给了观众。说的玄一点,就是一种带给大家一种能够感知到的振动频率。

谢欣:其实身体是需要一个过程去超越的。就像是跳舞的人一样,不是第一步就用感知力来工作的,他需要经过一个长时间的过程去达到那个身心合一的过程。

比如说我们小的时候的训练,他其实更偏向于一个执行力,和我要解决身体你的各个方向。可能真的是你有心,你也想把它联合在一起,但是你没有这个功能和能力去共轨,然后到你大学的时候,会发现好像有某一些的创造力和新鲜的东西开始唤醒你的某些部分,到你迈入到一个演员的成熟期,才有一点点自主发散出来的。我能连接到我的感受,觉得我的身心能找到同步的感受,而且和观众之间这个气场是通的。我不再去说我要用怎么样动作来征服别人,而是说我很真实的在经过我身体的同时,我这里是通畅的,而且你能感受到那个氛围。

作为一个创造者,我觉得再往上一个阶段了。对我来说,我拿到奖学金,我去到国外,因为一些比赛的原因,我觉得我的视野被又一步的打开了。每一个人都可以创造一个你自己的世界,你的逻辑有的时候是,在长期思变和长期体验的过程里面,会有很多东西慢慢形成个人的选择,就有了这一个人的气味。因为他的选择、因为他的思维,因为他谈吐当中所给予的这种信息,就变得越来越完整了。当他面对自己的作品去出发的时候,他就觉得说,我这么多年建立的身体,我要仍然的研究身体,但是身体本身是舞蹈这件事情构架的下面。

对于我现在来说,那个阶段给了我很多开阔性的引导,就觉得我看见每一个人他们都那么的鲜活,我开始丢弃掉那些死的东西,我把活的自己放到每次在探索的过程里面。我往前走的时候,那些不确定的因素影响我发现当下的这个选择,而且当你开始相信自己的时候,你会告诉自己说,这个就是我当下面对这件事情,我在一步一步踏实的工作当中所遇见的契机和选择,所以我遇见了它,它会带领我去一步一步的完成这个作品。我会特别的相信自己每一刻做的选择其实是你现在的能力能做的最好的选择。

郑轶:其实听起来这个过程就像是我们跟自己身体对话的过程。我觉得其实在物质文明长大的人,其实跟感官是非常失连的。比如以前我们每个人都有方向感,现在我们每个人是依赖GPS,而不是自己的判断。以前我们对明天是否下雨也是可以从空气里的湿度里感觉到的,但是我们现在好像已经失去这种能力了,也就是我们跟我们的身体其实越来越失连。即使不是成为一个专业的舞者,对于每个人自己来说,我们对于自己的身体会有一个人认知的过程。

谢欣:你说这个的时候,我会有一种感受,因为这几年真的上了很多的工作坊和大师课,有的时候我去给舞蹈的孩子上的时候,你会发现,他们有一些东西是在长时间的累积过程当中,对身体有一个“我要怎么动”的限制。而有一次工作坊,我在给戏剧的孩子上课的时候他们就特别开放,你给他任何的感知,他就直接去相信,那个感受是特别生动的。

还有一次特别让我记忆深刻的,就是我前两天在上海国际舞蹈中心有一个公益的课,来的都是上海外语学院的大学生。我才发现,原来我身边每一天接触的都是一群已经打开身体的人。有另外一群人群,他们其实是对身体的感知力、对身体的运动,调动起来是没有概念的,他们现在对身体的感受是失联的,他们还不相信身体,不是每一个人,都已经准备好了。

郑轶:而且我觉得这个感觉,不是说我的身体是否准备好了,其实是一个头脑的问题,我是否,就是在头脑上准备好,打开我自己。

谢欣:接受和相信。

郑轶:我觉得信任真的是非常重要的。

谢欣:对。

郑轶:我记得一次我跟你在聊接触即兴(Contact Improvisation)的时候,你让我把手放在你的手上,说“你现在把力给我”。这时候我就情不自禁去用力压下去了,然后你说“不对,这不是你的力,而是你刻意在用力。” 因为我不相信我的身体,我在试图控制它。

谢欣:对。我说这不是你的重量。我把我的手交给你,重量是我只要放在那,它自然就在那,不需要(再用力)。有的时候你紧张时候,你的肌肉的上体就会让你的重量消失,你的push这个是外力,这个是推动力,它不是你本身的自重本身。

郑轶:我觉得那次真的给我启发非常大。我为什么说这不仅仅是一个身体的问题?还包括头脑的问题?就是说其实我们中国道家哲学一直说“无为”,这个无为不能翻译成do nothing,什么都不做,它应该说是let it be,就是让他那个样子。然后我们说顺势而为,其实这个顺势而为正确的理解就是go with the flow,就是跟随那个流动去走。

谢欣:对。

郑轶:但是你知道我们遇到一些事情的时候,自身在头脑中的恐惧就会被投射到这件事情上面来:因为我害怕做不好,不信任我的自己,我不信任我的身体,会很用力很紧张。一旦用力以后,就改变了这个事情本身的能量流动,就会完全被我的外力带偏了。最终我们往往因为恐惧而把这件事情搞砸了。因为我不信任它,我就紧张了,我就自己给自己加了很多力,加了很多戏想当然。

谢欣:你能感觉到这件事情本身的能量flow,你能让它无为,我觉得其实是要特别的开阔,才能够做到。其实跳舞的时候也是一样的。这个人对于我自己是否觉得能听见身体的知觉,能听见运动的folw,需要迈过了很多阶段以后,才能体会到的一些东西。因为你不是去强加,我要去做什么,我要去表现什么,我要怎么样去完成这个任务。而是我身体在它有反应的时候能觉察到。而且我能用觉察、能用感知力来引导我自己,这个就是我能听见它,我还能去感知到它带我去哪。

我听见运动本身--它的重力,它的弹性,它的力。就像你说的顺势,很多科学性的重量、重心等等。当你重心倾倒的时候,如果你要一紧张的时候,会掐断重心倾倒这个过程。你对重心和重量本身有了某一种认识和了解,你才能听见运动,才能用到运动本身这个逻辑的力量。

郑轶:我是否可以理解成为,因为我们头脑会在这个过程中会人为干涉……

谢欣:头脑代替你在做决定。

郑轶:对。这个头脑在很多的文化和宗教和哲学里我们称为小我Ego。因为我们对自己不够信任,因此自我意识太强烈,头脑才中间经常给我们用了很多力、加了很多戏,导致我们人生做出很多错误的决定。艺术致幻,可能就是说,我们通过一个身体对于精神的转换之旅,让我们的这个ego安静下来。让我们穿越了头脑逻辑,进入了另外一种逻辑,这种逻辑,也许我们现在是没办法给它命名,就是另外一个维度的逻辑。

谢欣:我想分享一些,就是在跳舞的过程里,比如我在开发演员的身体和自己跳舞的过程中,会制造一些场景,比如说醉酒。就是当你醉酒的时候,大脑放松,重心完全松开以后,你会发现身体自然的连接起来。比如说闻到花香,当你想象闻到一个特别美妙的香味的时候,其实你的身体,就好像你的手掌,就像你的腋下,你可以让身体充满一种气感,你的肚子是会吸气、它是会吐气的。在这个过程里面,如果它是一个特别美妙的味道,但是它带给你的是全身那一刻你自己创造出来的幻觉。

我就觉得在这样子的过程里面,演员的意念会变得越来越强大,当他站在台上的时候,他只需要自己的意念去让自己更加丰满的完成这个动作和身体创作力的过程。

我也会告诉我的演员,因为你是一个舞者,所以你需要在情境发生的这个过程当中,反过来观察自己的身体,为什么会在这种情况下,产生他身体最直接的反应?它身体的反应带给你的身体的认识和影响,以及你能不能脱掉这个幻觉,继续掌控到它。因为你是一个舞者,所以你不可能只是感性的,你要有一个协作、合作和理性去创造动作的细节的能力。这个感性和理性是同时在工作的。

郑轶:你说闻到花香,我们怎么样用肢体去表现一朵花香的味道?

谢欣:我觉得不是在表现,首先是因为相信,然后用花香、用某一种香气,让它身体产生某一种迷醉感,让他在这个过程当中有一种特别的吸和吐的气感,他是伴随着为什么它是香的?因为它带给你的是一种好的体验。

郑轶:对。我觉得艺术可能就是有的时候看到的作品是一张图,一种声音,但我们的大脑和五官其实在捕捉这些信息,最后到中枢里,形成一种感觉。

谢欣:就好像我昨天看了一篇文章说好的话是有气味的,莫奈的那个《睡莲》,你仔细去看的时候,好像能闻到莲花的气味,好像能感觉到水的鲜活。很久之前有一个竞技比赛,他们要涂蜡和油,因为是竞技所以会出很多汗,比赛结束以后,要把那层蜡刮掉,有一尊雕像就是在刮蜡。当一个东西足够生动、足够鲜活的时候,你仿佛对着这尊雕像的时候,你是可以闻到他上的气味,你仿佛能联想到他之前做了什么。

我就在想,我想通过自己的舞蹈和身体给予别人的,是不是他正在做的这个画面本身,我觉得不是。我觉得好的作品是有一种功能,是可以让人相信这个超现实的体验,就是你好像看到那个舞蹈,但是它带给你的感受是鲜活的,它能唤起你的某一些感受,它不是一个死的东西,它让你产生的,就像我昨天朋友说一个词,叫通感,就是感触是通的。

郑轶:我之前一直在奥地利从事的就是audiovisual arts,audio-visual arts就是说audio是指你的耳朵,visual是视觉。就像荣格讲的共时性一样,你可以从这个画面里听到声音,你可以从听觉上面看到画面。

回到艺术这个话题,特别是抽象艺术,很多人说毕加索在画什么?康定斯基在画什么,其实只是那些色彩、那些线条构成了某一种序列,这种序列是同向另外一个时空的入口。赫胥黎写过一本书叫《知觉之门》。他认为这种很抽象的存在,包括非常抽象的肢体动作,并不是说要你去看懂这个肢体本身在说什么,而是说他这种序列、这种能量让你感知、把你牵引,它让你打开了这扇知觉之门,我觉得说的稍微抽象一点,这其实是另外一个时空的入口。

谢欣:对。其实是有很多非常具象的编舞,包括数字节奏转换、动作本身,只是说我自己的精神的世界一直牵引我,我会把它和身体这两个事情连接在一起,但是它真的会让我觉得这两件事情的连接点,就是我自己站在舞台上的时候的那种感受。

郑轶:我觉得像你刚刚讲了很多创作的东西,那么你的谢欣舞蹈剧团跟别的舞团有些什么不一样的地方?

谢欣:首先我觉得作为我自己来说,我会比其他我这个年纪的编舞更好奇,所以我没有让自己一定要往哪一个方向走,我一直在为自己的好奇心做很多的尝试。包括在训练上,我正在做的研究——身体连结技术。我会在身体连接的圈圈里,画很多的图形,比如说身体各种的连结,身体和质感词的这种连结,身体和声音的连结,身体和搭档之间力量的连结,这些全都是以身体为出发点去创造这件事情和其他事情之间的连结,但是连结是怎么样画,是需要这个人本身去创造。但是如果不满足于他只是身体本身,我觉得有很多东西其实是共通的。我觉得连结这个词很开阔,这件事情我作为一个圆心,能怎么样去把这些东西的化学反应激发,是让我很兴奋的一件事情。包括我自己站在这个舞台中间,我请到别的编舞来,我觉得我也是很期待、很希望这种化学反应的发生、连结。

郑轶:我觉得连结这个词很妙,就是connection,有的时候我们中国人,其实有的时候说缘分什么的,其实在英语里用connection。我问自己为什么要从事艺术这个行业?我觉得艺术的目的就是为了连结所有的人。

比如像舞蹈,其实是一个打开自己向内去连结的过程。人与人互相连结就是一个“你允许它进来,愿意把自己打开与其它人连结”的过程,这是一个能量的交换。你看我们中医讲的气,energy,也就是能量。你为什么生病?是因为你能量哪堵住了。你如果能跟自己身体连,去觉察身体,你的气顺了,那么包括你的精神也是健康的。人跟人之间的关系也是这样,健康交往是一个用心去连结的过程。

我记得上次我们玩了一小段的即兴接触。谢欣就带着我在不用力的情况下顺势连着。她问我”你有没有感受到跟人连结的感觉?”。那句话挺震撼的,我们都是孤独的,都在寻找跟别人相连结的感觉。连结其实是一种很抽象的感觉,你可能跟朋友在一起,什么话都不说,一起听了一段音乐,突然觉得我们是相连的;有的时候你跟一个人说了很多的话,但是你觉得不对,我们没有连上在一个频率里。

谢欣:对,有的时候跟陌生的人跳舞其实也挺有这种感觉。比如说在国外有那种每个星期都会有的即兴的party。我去过几次,每一次去的时候,你会发现,在这么多人的里面,你为什么选择跟他跳舞?而且你选择的时候,你会觉得好像真的有一种你愿意接受他的身体,而且跟他身体接触的那个过程通常是特别的,好像不仅仅是生活当中的接触,也不是那种爱人之间的接触,它特别的自然舒服。因为你的动才有了我的发生,我所有的发生都在体会你在这一刻的反应,那一刻两个人之间是通的,力量是通的,气息是通的,而且感知力之间也是通的,所以没有那个执念,就是我要用什么样的方式来告诉你,我跳的很好,而是我每一刻都在包裹着你,怀抱着你,一起去能量的流动,flow。

郑轶:但是我觉得其实这挺难的,因为我们每个人都有自己的这个头脑小我意识作祟。就像很多传统的舞者,被条条框框所束缚,跳舞的时候,就会把注意力放到动作是否标准上,我要怎么去控制身体,更多是表演性质,而不是说我在享受舞蹈,享受肢体运动的本身。我们其实有时候跟别人交谈的时候也会有这种问题,就是想去让别人对你印象深刻,用头脑去设计聊天。有的时候我们就会去不停地表现自己,表现自己懂得很多,知道的很多,而不是去倾听或是感受你们之间,就是你没有感知这个能量的流动,反而这样子让这种关系变得非常奇怪。创作也是这样,一旦刻意为之,强行去干预这个flow,灵感就进不来了。

谢欣:我从来没有刻意去寻找灵感,就像刚才说,当你把感受感官的这个门打开以后,很多的感受会被身体记录、会被大脑记录。就好像我在飞机上看见“执迷”这两个字的时候,我觉得我有一种感受被安放了。

我在去看草间弥生那个展的时候,那一刻的感动,我是觉得这个人的执念、执迷,她建造起来的那个世界,给人看到的是她的世界。我才真的再去把执迷这个词调动起来的时候,就会觉得好像很多的艺术家,比如说像梵高,任何一个被你们现在可能想起来这些艺术家,会不会觉得他们其实是在创造一个他自己的世界,他的世界足够强壮、足够自我的时候,他会开始影响到一些人去看到这样东西。

我说那个执迷,因为我有一种力量牵引着我,我无意识的时候,他仍然在拉着我去做的一些选择,而且它有的时候会带来一种幻觉、一种迷幻,就像我们刚刚说的通感,有的时候会觉得有一种自我催眠的能量在里面的。

郑轶:就是你的创作过程其实也是一种大方向上来看也是顺着能量的流动flow。

谢欣:直觉。我是一个很相信直觉的人。

郑轶:你刚刚讲到草间弥生、梵高这些执迷,我觉得当你足够相信自己的这个世界,你就会有一种非常理所当然的那种能量吧,这种能量也会辐射,其实就是所谓的感染力。

谢欣:我其实很清楚自己对身体是有一种执念的,尤其我不断地在研究它、不断地在体验它、不断地在咀嚼它的时候,它会让我越来越发现越来越多。就像一个无底洞一样,我打开这个门才看见这个空间,它又会引领我去打打开另外一扇门,它永远在让我打开打开打开。

郑轶:是因为你从小这种身体训练,你从小这种身体训练,让你打开了这种知觉之门,还是说是因为你天生就这样,所以你更加容易进入到这种身体逻辑中去?

谢欣:我觉得可能是因为我的心是开的,朋友对我说,你有一个很特别的功能。他说你身体移动的时候你的心就会跟上。不是每一个人他身体可能技术用到极致,但是你还是会觉得他留在身体的层面。

郑轶:我们刚才一直在讲连结,不管是跟自己连,还是跟别人连,还是跟其他的艺术连,我觉得连接最重要的就是首先要把心打开。我之前有一次天人合一的体验的时候,突然就明白了一点,其实任何人都是可以连接在一起的,只要把自己的心打开。我们中国说开心就是快乐,开心这个词其实就是把心打开。我们是用心感知的,打开心,你的能量流动才会从你自己的身体里流到,可以和你连结,甚至辐射出去,有些人心是闭合的时候,你说我愿意跟你连,你心是闭合的时候,我也进不去,永远被你这堵墙挡在外面,而且这堵墙其实是我们的意识。

之前我也跟你聊过吧?我有次梦见我在一个寺庙里面,门是关着的,我以为我出不去。后来我就跟师父讲,我想出去。师傅说,门虽然是关着的,但是并没有锁。

我们有的时候是被我们自己的念头给束缚住的,其实真实的那个门槛没有锁。任何人都是可以互相连结的,任何流量都是流动的,一旦把这个“心门”闭合锁上,流动断了,也就不可能有连结了。

谢欣:对。所以对于我来说,勇敢这个词才会变得异常的重要。我从选择离开一个舞团去下一个,因为我可能需要新的能量,我需要去感知和接受更多的信息。当我自己开始有自己的这个舞团之后,我觉得勇敢就变得更加的重要,因为我变得有责任。我往前没有任何一件后悔的事情,我的往后所有的都是在做我自己没有做过的事情,我不确定的事情,我不知道的事情,我觉得我一直是活的很鲜活,很有能量,我自己愿意为我自己负责。

郑轶:我觉得有一天,我死的时候可以说我没有任何遗憾,这个就够了,这就是我完全追求的目标。我觉得与其说勇敢,是因为你很信任你自己。你信任自己,就往前走了。我信任我这样走是不会饿死的。我之前看过一首诗,说我们这个时代所有人是走在一条无路之上的,叫pathless path,就是你走着走着以为这是一条路,发现路没有了,你得重新从你的过去中学习找到一条新的路,而且因为这个世界就是无常的,你不知道下一条路在哪里,你也不知道,因为能量是不停地在流动的,你也不知道下一步哪里来的能量把你带到哪个方向去。

谢欣:我觉得想要没有遗憾的活着,就是你真的观察或者是你真的,跟自己是有交流的,是你现在真的想怎么做,你真的这么想的时候,你做的那件事情的能量是巨大的,你愿意为自己负责,是因为这个是你真的想做的事情。我觉得我从来都没有用很累很难这个感受来形容舞蹈,是因为你觉得这件事情带给你的快乐,远远大过你在承受的身体或者是某一种体力上的累。当你每一刻被挑战,当你每一刻战胜自己,当你每一刻站在台上,你觉得你的感受越来越能够照顾到方方面面,你能照顾到自己的身体,能照顾到搭档,能照顾到一起的人,能照顾到整个场,会发现那种过程里面越来越成长的感受,那种愉悦感相比,什么苦、累太微不足道了。

郑轶:我觉得其实这个过程本身也是在给自己补充能量。其实我还是要反复提到这个词语,就是信心,真的是信心,自己相信自己。人能信任自己的身体、能相信自己的命运,这是一件特别了不起的事情。

观众提问: 我在台湾的剧场看到过一个U型管的概念,就是你的身体到一个什么样的高度,它直接和你的意识的高度应该是等同的。我觉得这个致幻像是仪式祭典,大概跳到第3天晚上,第4天凌晨的时候出现那个种感觉。如何在一个没有宗教脉络的时候,在一个艺术的实践过程当中达到这个境界?

郑轶:那个状态其实我体验过,我虽然不是舞者,但是我平时有做电子乐DJ,我觉得舞蹈其实是跟着身体去流动的,根本不需要去想该做什么动作,我只要一听到音乐就会控制不住身体里对它呼应的本能。我曾经在泰国一个psytrance音乐节的最后,在突破自己身体极限的情况下一直在跳舞,最后肢体感完全消失,拿一把朋友的绸扇做出了很多我根本想象不到的做出来的杂技动作,我是一个天生肢体协调性不是很好的人,就是靠肢体自然跟着音乐的反应,就真的完全进入了一个致幻的境界,也就是我们说的“天人合一”的状态。

谢欣:就是这样,也许我们在没有到达体力极限的时候,就像面对每天训练的时候,我会跟舞者说,接受自己所有的发生,当你听到一个信息,如果你听到这件事情的时候,不要考虑3秒钟再出发,考虑3秒钟的时候,其实所有的东西在进行选择的时候,已经关上了。要在0秒出发,把第三只眼睛关掉,因为第三只眼睛会告诉对和错,美与丑,但是把它关掉的时候,其实你去做的所有的东西,只是一个反应,在反应面前,因为你的轻松才会被放大,你可以在这个过程里面观察自己。

郑轶:这个我也是深有体验,就像有时候我们摔倒的时候,我们脑子想去介入去控制,结果我们真的摔倒了,但是如果我们完全相信身体,其实身体会做出一个很自然的协调,就不会摔倒了。

谢欣:对。有很多跳舞的舞者,他一直会决定,我下一个要做什么好,我没有动作,那下一个做这个吧,然后再考虑3秒钟,做这个吧,他一直在选择的时候,其实身体是死掉的。我现在给我自己演员的训练,是因为我是很爱街舞的现代舞者,我会发现律动很棒的一件事情是,你听到了音乐,它的flow在音乐里本来就有,当你身体动起来的时候,律动会帮到你让一件事情循环,那件循环是真的和音乐有关,它带给你的本身。

郑轶:我回国做DJ放音乐的时候,我看到很多人不动,特别尴尬,其实我之前也是这样的。我在欧洲,特别在德国那种地方开始接触到电子乐,我发现只要这个时候你不要去思考,你一旦去思考下一个动作该怎么做,完了,你跳不了了。你就那时候完全的闭上眼睛去享受音乐,跟着这个音乐振动频率,跟这个流动去做,你没有把注意力放在下一个动作该是什么的,它自然就出来。就是完全那时候把自己交出去了给音乐,我没想过我该怎么做,我该怎么动,没有用头脑去思考。在佛教叫动中禅,我是通过这种方式去冥想的,那一刹那你不去思考的时候,你就活在当下。

谢欣:你刚刚说到这个冥想的时候要去做呼吸,我可能第一反应是,它是一个关内的入口,首先把你凝结回来,关注到你自己内在的节奏本身,还有你里面的这个节奏,才有了这个时间,让自己大脑的观察力不是out是in。

郑轶:节奏是一种律动,一种规律性的东西,就像萨满的鼓点,就像催眠那个钟摆,你注意力一直是在规律性动的时候,这个时候你就会进去,进入这个致幻的一个潜意识状态。我觉得呼吸确实就是,你为什么会进去?也是因为这个规律性的东西。我接触了很多种不同的冥想方法,包括像以前的苏菲教派,他们是通过不停地规律性转圈圈,进入到一个意识连接的高频的阶段。

如果说呼吸是我们的初始节奏,那每个人的生命就是一场跟着你这个节奏的舞蹈。有的时候我们在舞池里太注意对方舞伴角度的时候,你就没有自己的节奏了,你就连不上了,反而连不上,因为你在控制,我其实说的是人与人之间的互动,我们需要找到自己的节奏和步伐。

谢欣:那天有一个老师跟我说一件事情,其实身体是可以触发到很多不同的地方的,包括舞蹈也可以,我觉得冥想也好、精神也好,都可以是身体去的一个方向,这是我自己,或者是我们相信的一个方向。因为相信所以没有理由。你要把身体和精神连结在一起,对于很多的舞蹈和现代舞来说,其实身体可以是一个计算器,也可以是一把尺子,也可以是一次关于音乐的调性和身体连接的研究。我不希望把它说成身体一定要去精神的方向,而是非常开阔的,它会带给你很多有生命力、鲜活的方向,而且我自己是愿意让自己的精神和身体在这个点上碰撞在一起。我觉得那个幻觉带给我的是开阔和通达。

郑轶:我觉得我们之前在讨论致幻是什么东西的时候,归根结底它是赋予了你很多感受、感知能力,那种打开去向万物连接,去体验不一样体验的一种工具。

谢欣:对,因为它们是通的。

郑轶:我觉得虽然我们用的这个词是幻觉,但是它并不是真的是虚无缥渺,不存在的东西。就是你的体验是真实的,打个比方说,我们都会做梦,做梦可能具体东西表现的特别荒诞,你在梦里面飞什么的,你醒过来。也许这个梦的具体构成是一个非常超现实的东西,等你醒过来,你发现那个感觉是真实的。

谢欣:因为你在动身体的过程里边,都是需要这件事情来支撑的,要不然的话,你会觉得这个就是手的动作,如果你没有那个想象力的空间,你是用什么来动,用什么来牵动你的身体出发,如果在我们小时候,我们不需要这个理由。我觉得它不是幻觉这个词本身,而是你张开的sense。

郑轶:我觉得小时候,我们小时候会有一种叫自发性的东西,就是spontaneity,就是我们会看到一个花,就很开心地说,那边有一朵花,可是我们长大以后慢慢很容易会给自己束缚。

谢欣:这种自发性其实是来自于身体本身的,是一个反应。你在每一件事情,即使你只是摸到一个木头,即使只是你摸到一个人,但是你的sense打开了,你的手掌摸到一个人的温度的时候就会产生某一种感受力,你的感受力在展开的时候,你这个人随时都在留下感受。我觉得人只不过是要时时刻刻去打开自己的感知,你每一个瞬间都会给你,只是你有没有发现灵感的sense。

郑轶:其实你刚刚说这个,跟那个南传佛教内观是一模一样的,不是说冥想是修行本身,而是说你不断去练习这个过程,你把这种察觉的状态变成你生活的一个常态。你在吃饭的时候,你就在感受这口饭什么味道,你在跟一个人接触时候,你就去感知这个人是什么样的人,你时刻在这个觉知里边。

谢欣:就是身体本身很有趣,当你们看到一个棉花的时候,你只是看到了棉花,你摸到这个棉花,你知道它是什么样的感受,但是你有没有能力复制这个感受到你的身体里面,让身体变成柔软的时候,这个感受再回到你的大脑里,知道你的身体带给了你什么样的感受,如果你没有这样子的身体的知觉,至少你应该知道柔软身体的感受是什么样子的。

有一样东西流过你的身体,硬的东西,当你身体,你紧张的时候,你的身体肌肉是会收缩的,当你特别开心的时候,你的身体是会发热的,当你在摇晃的时候,是有一种能量在循环的,当你生气的时候,它可能就会产生这种能量。你身体随时的那个觉察,它是在的,只不过舞者,我们除了基础训练的层面,我们现在会用到这些层面,让我们活着跳舞。

郑轶:对。其实所有的感官到后面都是一种触觉,是一种感知体验。什么是仪式感?就是你敬畏,你尊敬当下的时刻。比较有仪式感的氛围里面,你比较容易能够把你的觉知放在当下。而且我觉得,如果我们能够把每一分钟,甚至每一分钟带着仪式感、带着敬畏去过好你生命的每一分钟,那其实你的人生是不会有遗憾的。因为你确实尊重了每一分钟,尊重了每一个当下,尊重了每一种感官体验,你这一刻正在捕捉到的东西。

谢欣:但是不要带着那种我要发现我的感官,我要发现我的感官。放松这个词特别的重要,因为轻松可以让人特别的没有具体的目的,可以让你发现那个感官,它随时来了,它随时走就走吧,没有关系。因为你的轻松会让你特别enjoy那个发现,他走的时候你会仍然是通的,你是开阔的,你是有乐趣的轻松特别重要。

最后再说一下,你以为你自己放松了的时候,但是告诉自己,我完全交付出来,我你会发现你永远都还有一个房间可以打开。然后在你躺在床上的时候,你要睡觉的时候,你告诉自己,我要完全交给床的时候,你还有一格可以这样陷下去,那一刻的放松会让你觉得,原来他的肌肉,你以为你什么都没有做,但是那个打开的一瞬间,会带给你特别的感觉,因为你和你的这个事情之间永远有一层障碍。当你把自己完全自动交给它的那个瞬间,那种放松会让你的身体特别的舒适,你如果一直保持这种觉警的状态的时候,你的肌肉会很容易劳损的,是会伤害到它。

郑轶:对,你放松的时候,你的知觉才是敏感的,你才能感觉到这个flow的流动。就好像你在一个很紧张的环境下,这时候有一阵微风吹过你是感觉不到的。用脑神经科学来讲,这时候大脑处于β的高频波段,你的意识很活跃,潜意识是不活跃的,和自己是失去连结的。

我朋友也是一直在跟我说,遇到事情你先放松,放松一切,你才能让这个能量flow流起来,你才能感知到这个能量,这个“顺势而为”的这个“势”。

-艺术家介绍-

谢欣

青年舞蹈家、谢欣舞蹈剧场创始人、上海体育学院客席教授,上海歌舞团客席编舞,国家艺术基金、中国文联基金、中国培青计划支持艺术家。

曾先后工作于广东现代舞团、上海金星舞蹈团、北京陶身体剧场、北京雷动天下现代舞团,并随团参加超过25个国家的艺术节交流演出。2014年创办谢欣舞蹈剧场,开始了独立创作。2016年作品《彼时此刻》获第十届荷花杯现当代舞比赛-金荷花奖;2016年作品《慢·漫》获第13届韩国首尔国际舞蹈比赛金奖; 第14届意大利罗马国际舞蹈比赛-金奖/芬兰库奥皮奥舞蹈节2016合约奖;第29届德国汉诺威国际编舞比赛-银奖/最受观众欢迎作品奖;2014-2016年获得第六届和第七届华东专业舞蹈比赛表演和编创金奖;第二届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛银奖/最佳作品表演奖;2012年获得第二届“舞艺超群”多彩贵州全国电视舞蹈大赛冠军及金黔奖。2016-17连续2年应邀参加芬兰第47和48届库奥皮奥国际舞蹈节,舞蹈节总监这样评价“在谢欣的作品中,我看见了在欧洲现代舞发展中没有寻找到的未来,有着极致敏感的独特性和唯一性”。

创作作品包括《一撇一捺》《UNKNOWN 未·知》《执迷》《听见身体》《浮 流》《……After……》《面对·对面》《面对·对面 2》 及小作品《+》《落》《彼时此刻》《慢·漫》《很近的远》《Flow Mark》《深处》《照见》《划过记忆中的轮廓》等。特邀编创2017中国培青计划与第46届香港艺术节共同委约新作《……After……》、2018年中国舞协项目中国葡萄牙联合制作《春之祭》。

《 执 迷 》 5月13日

北京天桥艺术中心 - 中剧场

演出时间:19:30

如需转载,请后台联系申请加入白名单。

郑轶

公号未经允许请勿转载(朋友圈转发随意)

1.《郑轶 X 谢欣 | 艺术致幻——身体逻辑与精神意识的转化之旅》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《郑轶 X 谢欣 | 艺术致幻——身体逻辑与精神意识的转化之旅》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/22802.html